脳に関するあれこれを発信していきます。

まず自己紹介ですが、私は理学療法士です。

20年前に資格を取得し、最初は個人病院で勤務しました。そこでは、五十肩、骨折・捻挫、むちうち、脳卒中の方などあらゆる患者様のリハビリに携わりました。その後、老人ホームの勤務を経て、現在は教育活動を中心に行っています。

さて、さっそく「脳」のお話です。

神経には中枢神経と末梢神経があり、「脳」は中枢神経に属します。中枢神経というのは「脳」以外に「脊髄」も含み、身体の機能を統括します。そのため、統括機能が障害されると身体が動かなくなる(運動麻痺)、感覚が分からなくなる(感覚障害)、バランスがとれなくなる(平衡機能障害)など、身体を思うように動かすことやコントロールすることが難しくなります。分かりやすい病気は脳卒中です。

身体を動かすためには、脳(前頭葉)からの運動指令が運動神経を介して筋肉へ伝えられます。もし、前頭葉が障害されれば運動指令を出すことができなくなるので、麻痺になるわけです。

また、温度や痛みなどの感覚は、脳(頭頂葉)で認識されて初めて「熱い!」「痛い!」などと感じます。頭頂葉が障害された場合、感覚を認識することができなくなり、感覚障害が出てきます。

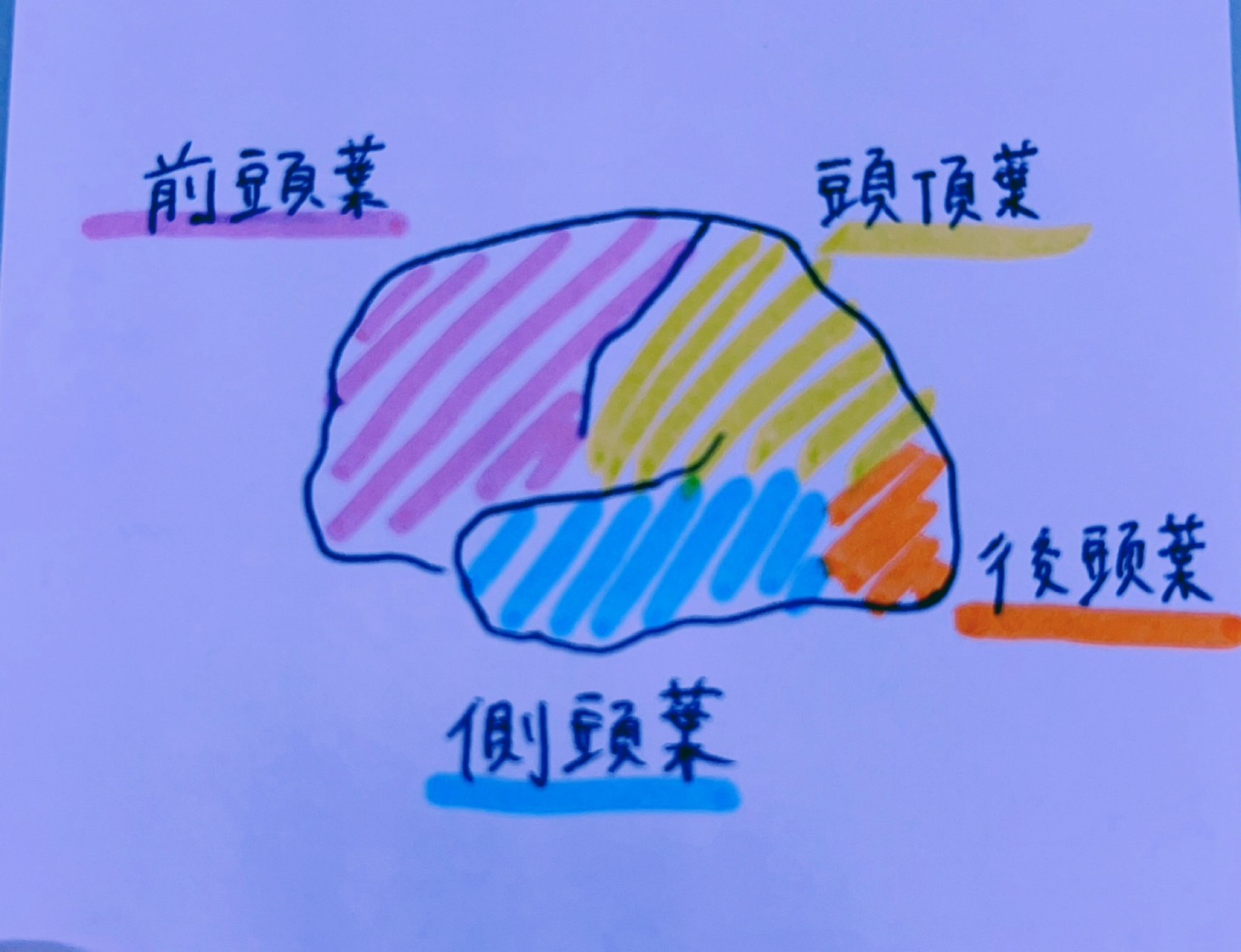

脳の各部位が担っている機能を紹介します。脳は大きく「前頭葉」「頭頂葉」「側頭葉」「後頭葉」に分かれます。主な働きは以下の通りです。

前頭葉:随意運動(運動の指令を出す)

運動性言語(言葉をすらすらと話す)

精神活動(集中力、計画力、判断力、創造力、抑制など)

頭頂葉:感覚情報の統合・認知(空間における体の位置がわかる、運動を認識する、物体を

認識するなど)

読み・書き・計算

失行:物の使い方がわかる、運動の仕方がわかる、服の着方がわかる など

側頭葉:聴覚

感覚性言語(言葉の理解)

視覚性認知(ものをみて何かわかる、顔をみて誰かわかる)

後頭葉:視覚

このように各部位によって担っている機能が異なるため、どの部位が障害されるかにより、同じ「脳卒中」という病気でも人によって症状が異なります。

今回は、脳の入門になります。引き続き、脳について、脳の病気について、リハビリについてを紹介していきます。

*本記事は医療関係者向けではありません。